MUSIC

-

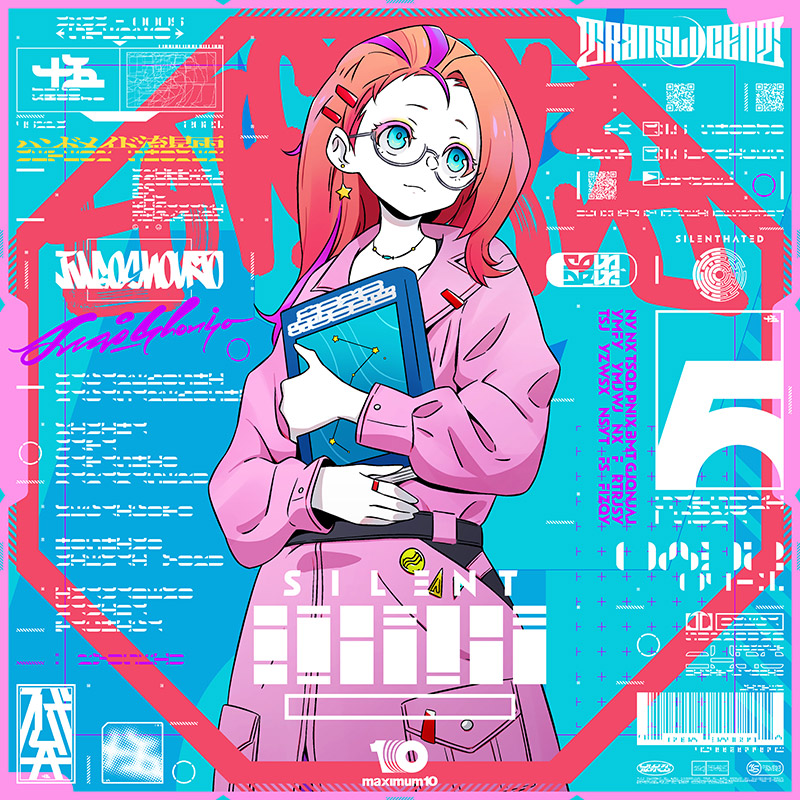

PERSONA

皐月ソラ(17才)、裏熊本県在住。

いつも、自分だけが、3センチ、宙に浮いているような感覚で生きてきた。

ありのままに接すると「変わった子」と言われてしまう。次第に、周囲とのズレを隠すように「普通」や「平均」に擬態して過ごすようになった。本当の自分がどういう人だったのか、もはや(自身を含めて)誰も知らない。

彼女は、彼女らしさを消すことを選択し続けた。例えば、外面を補ってくれる機能ではなく、内面を覆い隠す効能として使い始めたカメラアプリ。ソラは、加工を通さない自身の顔を、もう、何年もきちんと直視していない。

そんな彼女だが、一貫して惹かれ続けている事がある。夜、ベルベット絨毯のようにたっぷりとした紺色の大空に横たわる星座たちだ。遥か昔、閃光と共に滅した星々の幻を眺めながら、神話という現実味のないファンタジーに身を委ねていると、嘘や虚構、分からないことこそが唯一の正解だと教えてくれるからだ。そこでは、たゆたう劣等感など、一切、意味を成さない。

毎日、夜が来ることだけを心待ちに過ごすソラは、5月のある放課後、校舎の屋上で天文学本の落とし物を見付ける。表紙の裏には、同じクラスになったばかりの男子生徒の名前。それは、自分以外にも、がらんどうとした屋上と星々に居場所を見出す存在が近くにいることを告げていた。

二人の間で、ポツリポツリと始まる会話。

初めての待ち合わせは「いつもの屋上で」と、すぐに決まった。

昼間の教室と180°逆にある空気からは、

夏と夜と短い未来の始まる匂いがする。世界を取り残して、たった2人だけが宇宙にポッカリと浮かんだような感覚。永遠の一瞬、あるいは、一瞬の永遠なんてのは、限られたアーティストにだけ降りてくる特権知覚だと思っていたが、そこでは、些細が大らかになり、諦めを許すほどの広さは自らの内に在った(同時に、初めて自分が損なわれていないと感じた)。いつしか、ソラは自分のコンプレックスを語り始める。倒れたコップからこぼれる水のように、一度、流れ出した言葉は止まらない。

本当は、こうして誰かに聞いてもらいたかった。

流星雨は、宇宙ではなく、瞼の裏から頬へと降り注ぐ。

彼女は、初めて幻のないありのままのソラ(空)を愛おしく感じていた。そんな仮想少女「皐月ソラ」の「ハンドメイド流星雨」を、十五少女が代弁する。