MUSIC

-

LINER NOTE

十五少女が歌うのは、大仰なメッセージでも理想的な愛でもない。多感な時代を普通に生きる若者が感じる「言い様のない不安」や「行き場のない焦燥」など、ありきたりに見えて非常が溢れる日常の機微に寄り添った些細な大事だ。

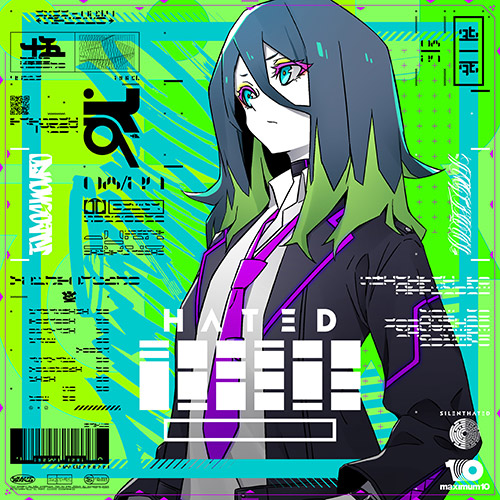

2021年の夏の終わりに向かって、5作連続でリリースされた死をテーマにしたシングル。それらをコンパイルしたE.P.「HATED」は、自身もアーティストとして活動しながらボカロPとしてもシーンを牽引している『ピノキオピー』の話題曲「ノンブレス・オブリージュ」をボーナストラックに加えた6曲 / 約25分。ごく標準的な長さのE.P.を聴き終えた後に得られるのは、宮沢賢治の長篇や中原中也の詩集の読後感、あるいは、映画館を出た直後に眩し過ぎる日常への過敏な倦怠感が溶け込んだ空の蒼白さのよう。サウンドスケープ(音景)が付与され、ヒトツナギとなったその旅路に没入する聴取体験は最高に挑発的だ。

美を至上とする『耽美』という言葉さえ陳腐に感じられるピアノは単に美しいのではなく、テーマである「死」に対する『期待と諦め(理想:IDEALと現実:REAL)』や『怒りと許し(畏怖:AWESOMEと解放:NIRVANA)』までをも内包する為、時に整然と時に乱雑にきちんと存在している。曲調は、分類不可の完全に斬新なオリジナリティ溢れるものから、ジュヴナイル映画の主題歌のようなノスタルジックな “J-POP” 、2020年代的なバンドが奏でるデカダンなロックやR&Bを基調に未曾有の発想で破壊され再構築された結局オリジナリティ溢れるものまで・・・つまり独創に終始している。

手掛けたのは『かいゑ』。普段はボーカロイドによる楽曲を発表している彼が、これまでにも冒涜的にさえ描いてきた『誰にも必ず訪れるからこそ不平等に感じられる死の冷ややかさ』は、機械だからこそ表現できる旋律として人が歌うには余りに難しく配置されていたが、今回、十五少女が表面張力のような瀬戸際の美しさでそれを謳い切っている。

十代の少女が、あえて「死への嫌悪(HATED=嫌悪はDEATH=死のアナグラム)」を真正面から歌う事に意味がある事は、この音源を聴けば伝わるはずだ。聴き手も、作り手も、歌い手も、皆、死にゆく人間だからこそ伝わる痛烈な何か・・・『不条理で圧倒的な死に対する非力さから生まれる強さ』のようなエンパシーが、そこに確かに在るからだ。

――――

1曲目の「君が死んだ日の天気は」は、“キミ(家族とも恋人とも友人ともとれる)” を亡くした主人公の一人称視点から書かれた抒情詩。そこには死に対する本質的な怒りと諦めが漂っている。人に限って本当の死とは、肉体がこの世から消え去ることではなく、残された人々の心の中から忘れ去られること。誰一人抗えない『忘却』という残酷な真実の前で、主人公が力無く空に祈る言葉(願い)が切ない。

同時に、それは先立った死者が残された生者に与える許しを予感させる。悲しい哉、人は忘れ去り・忘れ去られることで再び前を向いて生きて逝ける。

2曲目の「今日だけは。」

空に吸い込まれるように、学校の階段を屋上へと駆け上がっていく主人公。「下駄箱から降る埃のような粉雪」という表現も、本当は『粉雪のような埃』に過ぎないのだろう。それは主人公の普通が普通ではなく、非情に過酷だった証として示されている。その目に “今日だけ” は非常に美しく見える日常・・・その理由は、主人公が何かのきっかけで未来に希望や救いといった光を見出したからなのか、それとも、全てを終わらせる決心をしたからなのか・・・その答えは作中では描かれず、聴く人に委ねられている。

主人公が「星や鳥だった頃を思い出す」と自身に言い聞かせながら、軽やかに登っていく階段は、天国ではなく生へと続く道だと信じたい。

今作で、唯一、死後の世界からの目線で描かれた3曲目「何度死んでも構わない。だから」

これは「君が死んだ日の天気は」と対になる作品で、アンサーソングとも言える。1曲目で描かれた人の死に関する真実(残された人々の心の中から自分が忘れ去られる事)に対し、今度は、先立った側から『忘却』に対する『未練(恐怖)』と相反する『諦め(許し)』が語られる。

人の愛が持つ両面性も表現されており、「振り向かないで」と残された人々を突き放す言葉は、彼らが変わらない過去を抱いたまま、変わっていく未来へと踏み出す先を照らしてくれる。

続く4曲目は、音楽が描くことのできる限界を超えた悠久を描いた「還る」

遠くの宇宙で起こる事、遥か昔の脊椎動物ですらない祖先の事、そして、今はもう隣にいない君の事。想像も届かない広大な空間や永遠に想いを馳せる事は、逆に、目の前の現実を受け容れる事に繋がっているのかも知れない。

地球が生まれた瞬間から人がまだ人でなかった時代、やがて、火や鉄と同時に罪が生まれ、インダストリアルと共に銃弾が世界を行き交い、この星を何度も壊せるほどの兵器を互いに突き付け合った現代を経て、最終的には再び母なる海へと還っていく様が描かれている。その途中、主人公は「もう、祈らない」と宣言する。神に祈るよりもキミを信じることにしたのだ。

最後は、まだ生きれたはずの大切な人を失くした人が、遅れて叫んだ『偽悪』を綴った「死にたいと言ってくれ。」という曲。

これは、後悔の塊のような手紙だ。それは未だに「あの時こうしておけば良かった」「こう言ってあげれば良かった」という悔いに満ち、「遅れて尚届け!」と懇願し続けている。弱さでもなく、外的要因でもなく、自身の清らかさから死を望むほど強い自己嫌悪を課すような心の美しい人には、絶対正義という『偽善』を説くのではなく、『偽悪』の存在を示し、そこへと声高らかに誘う共犯者になるべきだ。

そして、主人公は水面(世界線)へと飛び込み、深く深く沈んでいく。やがて音は無くなり、自分自身の心音だけが海底に溶けていく・・・物語はエピローグ(ボーナストラック)へとコネクトされる。「高貴さは(義務)を強制する」という意味を持つ『ノブレス・オブリージュ(仏;noblesse oblige)』をモチーフとし、現代の生き辛さを表現した「ノンブレス・オブリージュ」。息を止めることを強制されるような息苦しさ=生き苦しさが、赤裸々に吐露されている。

このカバーにもHATEDの文脈が流れている。初音ミクが歌うピノキオピーによるオリジナルは、ラスト、新たな世界へと踏み出す決意のようなブレス(深く息を吸い込む音)で終わる。しかし、十五少女がカバーしたバージョンにはその大事な音が入っていない・・・元々、1曲目の「君が死んだ日の天気は」がブレスから始まっており、ループで聴いた時に初めてこのブレスが(死が生と表裏一体であるように)終わりであり始まりとして機能する『輪廻』が組み込まれているのだ。

月並みだが『終わりは始まりの合図』。もう一度、言っておくと、十五少女が歌うのは大仰なメッセージでも理想的な愛でもない。多様な時代を多感に生きる若者が感じている「言い様のない不安」や「行き場のない焦燥」など、その月並みな日常の非常に寄り添った些細な大事だ。